顳顎關節

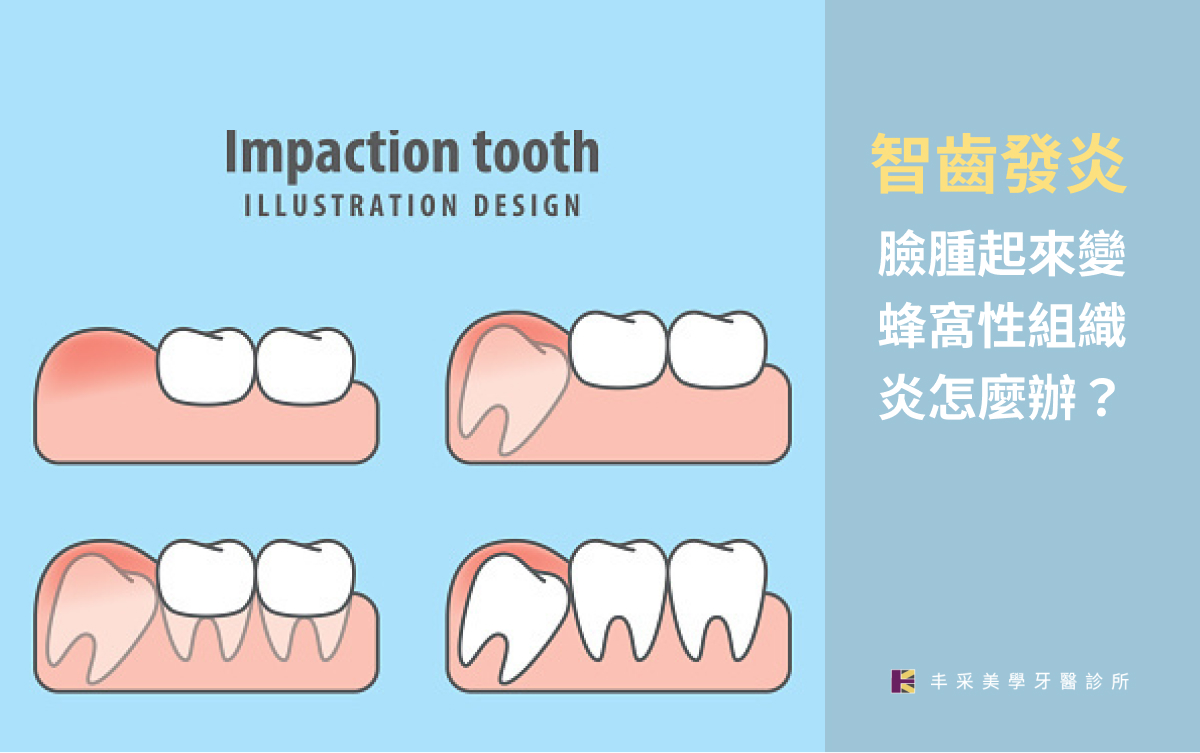

智齒發炎藏致命危機? 牙周冠炎與蜂窩性組織炎的潛在威脅

智齒附近牙齦發炎腫起來時千萬不可輕忽,因為不適當的處理會可能危及生命! 近日,有位22歲的大學生頂著腫脹的臉來到診所,起初只覺得牙齦腫痛,原以為只是暫時的不適,但沒想到牙齦區域變得紅腫,連帶整個臉部都出現腫脹、周圍附近的皮膚也感覺到緊繃,甚至伴隨著畏寒的症狀。 在進行了詳細的口腔檢查後,發現這些症狀是源於他的智齒生長方向不正,不能正常長出,使得清潔變得極為困難。這種狀況在牙科專業中稱為“阻生齒”,是一種常見的牙齒萌發異常。阻生智齒創造了一個易於細菌聚集和繁殖的環境,最終導致了牙冠周圍組織的炎症,也就是「牙冠周炎(pericoronitis)」。 如果不及時治療,這種局部的炎症可能會進一步惡化成「蜂窩性組織炎(celluilitis)」,這是一種會危及生命的深層組織感染,智齒附近的顏面和頸部都有許多很多隱藏的筋膜空間,而感染會快速地沿著這些筋膜空間蔓延至深部的組織。透過及時的治療和抗生素的服用,發炎逐漸得到控制,之後再將智齒拔除。 不要輕忽牙齒發出的信號!智齒附近的牙齦發炎更不能掉以輕心,因為不當的處理可能會造成生命危險! 牙齒矯正看起來是在移動露出來的「牙冠」,但牙齒要能移動,重點是埋在骨頭內的「牙根」。因此,牙齒矯正重點是矯正「牙根」的走向,而牙齒矯正做得好不好,關鍵就在「牙根」的移動是否正確。 什麼是「牙冠周炎」(Pericoronitis)? 牙冠周炎 (Pericoronitis) 是一種與智齒萌出相關的常見牙科病症,尤其是與下顎智齒的非完全萌出關聯密切。這種狀況主要發生在25歲的青少年左右,因空間不足無法順利完全萌出,或是以不正常角度生長時,周圍的牙齦組織便可能形成一個袋狀結構,該結構極易積聚食物殘渣及細菌,成為牙冠周炎的溫床。 研究顯示牙冠周炎不僅僅是一個局部問題,還可能是潛在牙周疾病的指標,對於受牙冠周炎影響的智齒進行拔除,不僅能解決炎症問題,也有助於提升相鄰第二大臼齒的牙周健康狀況。如果不及時治療牙冠周炎,可能進一步導致齒源性蜂窩性組織炎,迅速侵犯到周圍的深層軟組織,甚至引起系統性的感染。因此,當發現智齒周圍有發炎的跡象時,應及時尋求專業牙醫的評估與治療,以預防潛在的牙周問題,確保口腔與全身的健康。 牙冠周炎可分為: 急性:特徵是劇烈的疼痛和腫脹,症狀可能持續數天到幾週 慢性:是一種持續的低度感染,可能偶爾引起輕微的疼痛和腫脹 牙冠周炎的主要特點和症狀為: 紅腫和疼痛: 平時如果不特別清潔智齒與其周邊牙齦,該處和牙齦溝很容易成為清潔的盲區。食物殘渣和牙菌斑會在此處積聚,進一步形成牙結石。這會使牙齦出現紅腫現象,若疏於清潔,可能會進一步導致牙齦出血,潰瘍等問題。 張嘴、咀嚼或吞嚥困難: 由於疼痛和腫脹的影響,患者在咀嚼和吞嚥時可能會感到困難。在某些情況中,這種腫脹不僅局限於智齒區域,還可能延伸至整個下顎甚至面部,進一步增加了吞嚥的不適。這樣的狀況還可能使張口變得受限,從而影響到正常進食和交流。若不及時進行治療,感染可能惡化為蜂窩性組織炎。 口臭: 智齒與其周邊牙齦的發炎大多源於清潔不足。由於智齒位置偏深,不容易清潔,食物殘渣容易在其周圍堆積。隨著時間的累積,這些食物殘渣會被口腔中的細菌分解,產生異味。 淋巴結腫大: 當發炎反應較嚴重時,身體會反應性地啟動免疫系統,這是身體試圖抵抗感染的自然反應,導致頸部淋巴結腫大和疼痛。 發燒和全身不適: 牙冠周炎不僅會引起疼痛和腫脹,當感染嚴重時,還可能因為身體的免疫系統在對抗感染,引發全身性的反應,導致患者發燒和全身不適。 治療方法: 抗生素和止痛藥 加強口腔清潔 手術治療:可能需要手術切除多餘的牙齦組織以防止再次發炎 智齒牙冠周圍炎動畫 如果我有牙冠周炎可以拔牙嗎? 當智齒出現牙冠周炎,表示該牙齒正處於急性炎症階段。此時,如果直接進行拔牙,可能會導致感染迅速擴散到相鄰的牙齒和組織中。此外,由於炎症的存在,拔牙後的傷口愈合過程可能會受到阻礙,增加併發症的風險。因此,當智齒處於急性發炎狀態時,醫師通常不建議立即進行拔牙手術,可能會優先採取局部消炎治療措施,或為患者開口服的消炎藥物。只有在炎症得到控制,情況明顯改善後,醫師才會考慮進行拔牙手術,以確保手術的安全性和後續的愈合過程。 什麼是「蜂窩性組織炎」(Cellulitis)? 蜂窩性組織炎是一種由細菌感染所引起的皮膚感染,常見的病原體包括鏈球菌屬和葡萄球菌屬。這些細菌通常透過皮膚上的小傷口,例如割傷、燙傷或昆蟲叮咬處侵入人體。感染後的區域會出現明顯的紅腫、熱感和疼痛等症狀。 儘管蜂窩性組織炎可以影響身體的任何部位,而感染的原因一般可分成齒源性及非齒源性兩種,但在顏面部的感染大多是由牙齒感染所引起的蜂窩性組織炎。 齒源性感染:由牙齒或其附屬結構(如牙齦或牙髓)引起的感染稱為齒源性感染。這類感染可能源自蛀牙、牙周病或牙髓炎等常見牙科問題。這些疾病如果不進行適當治療,不僅影響口腔健康,而且還可能演變成蜂窩性組織炎。 非齒源性感染:不源於牙齒或口腔結構的感染,例如因皮膚受傷、骨骼感染、唾液腺炎或昆蟲叮咬等而引起。 無論是哪一種感染,快速而適當的治療都是關鍵,旨在避免感染擴散到體內其他部位或造成更嚴重的健康問題。 症狀: 皮膚紅腫 臉部腫脹 疼痛 發熱和發冷 局部皮膚緊繃:由於腫脹和液體積聚,皮膚可能會感到緊繃。 淋巴結腫大:附近的淋巴結可能會腫大並變得疼痛。 困難開口或咀嚼食物 牙關緊閉 牙齒疼痛或敏感:感染的原始來源可能仍然存在,因此可能會有牙齒疼痛或增加牙齒的敏感度。 治療方式: 抗生素和止痛藥:醫生通常會根據患者的情況開抗生素和止痛藥,以幫助治療感染。通常是口服,但在較嚴重的情況下可能需要靜脈注射。在大多數情況下,經過幾天的抗生素治療後,細胞組織炎的徵狀和症狀會消失。 化膿清創:將膿包劃開或放置引流管來排放積聚在組織內的膿液。 如果不治療細胞組織發炎,感染可能會擴散到淋巴結和血液中,若出現面部或頸部的腫脹、發燒或其他症狀,應立即尋求醫療幫助,避免潛在的併發症。 若不及時治療牙冠周炎,可能導致齒源性蜂窩性組織炎的發生! 牙冠周炎與齒源性蜂窩性組織炎均可能帶來嚴重不適和造成重大健康風險。為了口腔和全身的健康,我們必須對這些疾病的起因、症狀以及治療方式有足夠的了解。 為了預防牙冠周炎及蜂窩性組織炎,定期的牙醫檢查和堅持良好的口腔清潔習慣是非常關鍵的,特別是口腔有傷口時需得到良好的照顧和清潔,以降低感染的風險。 參考文獻: Common Dental Emergencies Association of Oral Hygiene and Periodontal Health with Third Molar Pericoronitis: A Cross-Sectional Study Pathologies associated with the mandibular third molar impaction

梅尼爾氏症(MD)? 還是顳顎關節紊亂症(TMD)?

有些人長期為梅尼爾氏症所苦,在嘗試過各式各樣的治療後,症狀不但沒有改善反而越來越嚴重,那麼你的這些症狀很有可能是顳顎關節紊亂症所造成的!你可能會想問:「醫生明明說我得的是梅尼爾氏症,怎麼又變成顳顎關節紊亂症?」接下來就讓我們進一步了解這兩者之間到底有什麼關係和差別。 什麼是梅尼爾氏症 Meniere’s Disease (MD)? 梅尼爾氏症 (Meniere’s Disease / MD) 又稱為特發性內淋巴積水 (Idiopathic Endolymphatic Hydrops),是一種罕見的內耳疾病,患者內耳中液體的量或成分有異常,間接影響到平衡和聽力。如果不及時治療,症狀會隨著時間的推移而惡化,並可能導致永久性聽力損失和持續的平衡問題。 MD 最常發生在 40 至 60 歲的人群,且大約有 7% 至 10% 的人有家族病史。美國耳鼻咽喉頭頸外科醫學會 (AAO-HNS) 指出 MD 的患者會出現以下的症狀: 耳鳴 眩暈 聽力喪失 耳朵悶脹 而這些症狀每次的出現可能會持續 20 分鐘至 24 小時。 MD 一般是通過患者本人的口述和臨床症狀表現來做診斷,另外也可進行相關的檢測:聽力檢查、眼震電圖、耳蝸電圖和、覺腦幹反應和核磁共振。目前MD的病因尚不清楚,因此治療主要是以較保守的藥物治療(例如利尿劑、類固醇、抗生素等等)和低鈉飲食來減緩症狀,而對於較嚴重的患者則會建議進行手術。 什麼是顳顎關節紊亂症 Temporomandibular disorders (TMD)? 顳顎關節症候群(或紊亂症)泛指「顳顎咬合系統」(包括牙齒、顳顎關節及咀嚼肌),因疾病、變形或功能紊亂所引起的功能或結構上的障礙。 有顳顎關節症候群 (TMD) 問題的人口比例其實相當高,大約有六成的人有罹患TMD卻因為沒有表面症狀而不自知。 顳顎關節紊亂症的臨床症狀有很多不同的表現: 頭痛 臉頰痛 打哈欠嘴巴張不開或卡卡的 耳朵內嗡嗡作響 無法咬東西 覺得視力改變 頭頸部肌肉很僵硬 顳顎關節症候群是相當複雜的多因性疾病,相關連的因素包括: 牙齒或頜骨受損 齒列不正 夜間磨牙 (Bruxsim) 或緊咬牙關 (Clenching) 姿勢不良 壓力 原發性顳顎關節炎 大多時候顳顎關節症候群 (紊亂) 所引起的疼痛都是暫時性的而且通常會自己好。然而,如果疼痛持續超過3-6個月或者感覺張口開始出現困難,依據症狀與問題的不同,醫師會採取不同的治療方法,常用的咬合治療方式包括: 咬合板治療 (Occlusal Splint) 咬合贗復重建 (Occlusal Restoration) 電腦咬合分析輔助顳顎關節治療 (Disclusion Time Reduction Therapy) 齒顎矯正 (Orthodontics) 正顎手術 (Orthognathic Surgery) 為什麼梅尼爾氏症和顳顎關節紊亂症會難分辨? 梅尼爾氏症和顳顎關節紊亂症之所以需要特別拿出來討論,是因為兩者皆有「耳朵」相關的症狀。有些醫生可能會直接將耳朵的問題和梅尼爾氏症連想在一起,然而一項涉及了 4,528 名顳顎關節紊亂症患者的研究顯示,耳鳴、頭暈和耳朵悶脹的發生率分別為 36.9%、37.1% 和 35.8%,因此常常會有誤診的情形發生。 那麼為什麼會有症狀的重疊?原因可能來自於: 後牙牙周韌帶和鼓膜張肌之間的神經解剖學關係,二者因為解剖位子相近所以神經有連結,而鼓膜張肌的作用就是維持耳朵鼓膜張力和限制鼓膜過度震動,因此當咬合有問題時,便會透過神經傳導影響到耳朵 咀嚼肌長期緊繃收縮,產生的力道造成頭骨變形,進一步影響到位在頭骨裡的耳蝸聽力系統。 鑑別診斷 在診斷梅尼爾氏症之前須先排除顳顎關節紊亂症的可能性,因為兩者的治療方法完全不同。顳顎關節紊亂症常用的診斷方法是透過數位咬合技術 (T-Scan 9/BioEMG III) 來分析咬合的情形,看患者有沒有咬合干擾或咬合力不平衡的狀況。若是有,便可合理懷疑顳顎關節紊亂症的可能性。 真實案例 一名 52 歲的女性患者出現眩暈、耳鳴、對某些聲音敏感、耳內悶脹以及左側的聽力損失等症狀,並在 2014 年被家庭醫生診斷為“梅尼爾氏症”,而耳鼻喉科醫生也確認了這一診斷。從 2014 年到 2016 年,她已經接受了 8 次不同的聽力測試,都測出聽力損失。 儘管患者遵循了減少鈉攝入量、減輕體重、避免咖啡因和使用利尿劑等藥物的治療建議,都沒有改善她的症狀,此外,MRI核磁共振檢測也沒有發現耳蝸有任何異常。由於症狀不但沒有好轉,聽力損失反而越來越嚴重,患者便決定尋求牙醫師來做評估診斷。 在使用數位咬合技術(T-Scan 9/BioEMG III)進行咬合測量後,發現患者的咬合力不平衡且有干擾,導致咀嚼肌呈現高放電狀態。在調整咬合後,她的症狀大大的改善了,連原本已損傷的聽力都漸漸恢復正常。 對於這位患者的治療情況,有四種可能的解釋: 梅尼爾氏症是顳顎關節紊亂症的一種 梅尼爾氏症是誤診,患者其實患了顳顎關節紊亂症 患者同時患有梅尼爾氏症和顳顎關節紊亂症,並在治療後的同一時間復原 梅尼爾氏症其實也包括了牙齒相關的症狀 雖然目前科學上無法確定梅尼爾氏症和顳顎關節紊亂症之間的關係,但不論是上述哪一種解釋,都說明鑑別診斷的重要性。若你也有相似的問題或疑慮,應盡快尋求相關專家的協助,不要錯過黃進治療期!